反向關節與骨骼系統Puppeteer2 外掛程式介紹作者:猶他茶壺 |

|

| Page:3-2 |

適用版本:trueSpace5+ |

|

|

|

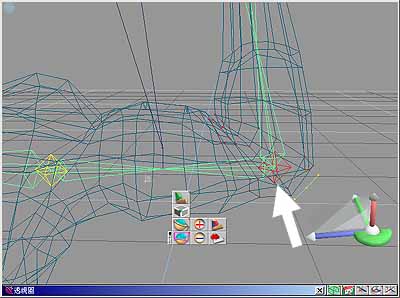

骨骼系統編輯模式在前面我們已經提過,在具有骨骼的模型上按下滑鼠右鍵可進入編輯模式。當按下滑鼠右鍵進入骨骼的編輯模式後,適當的編輯工具會出現在方塊中;在編輯模式中再按滑鼠右鍵可切換不同的骨骼編輯模式,大約可整理出四種骨骼系統的編輯模式,順序為編輯肌肉->編輯肌腱->編輯骨骼->編輯自由度等四種。 編輯肌肉在貼上骨骼的模型上按下滑鼠右鍵,第一個進入的是 "編輯肌肉" 的模式,相當於使用 "編輯肌肉" 的工具按鈕,如圖 5;在 "編輯肌肉" 按鈕上按下滑鼠右鍵可開啟 "肌肉屬性" 面板,如圖 6 中的。 編輯肌肉時,您可以任選骨骼 (bone),trueSpace 會將此段的皮膚 (skin) 標示出來 (也就是骨骼外的網面),如圖 6 的深藍色的點,此為收縮肌,也就是會變形的區域。您可以調整收縮肌隆起的狀態,若是遇到皮膚拉扯的情形,也是由此處移除會拉扯的頂點;同樣的,也可以增加肌肉的控制點。

|

|

圖 5 : 編輯肌肉工具 |

|

|

在 "編輯肌肉" 的模式下,點選 IK 控制點,如圖 7 箭頭所指的位置。紅色的點為肌腱的範圍,這是二根骨骼相交接的位置 (以手而言就是手臂彎曲,屬於手肘的部位)。可以調整其銳利度。肌腱也屬於會變形的區域。

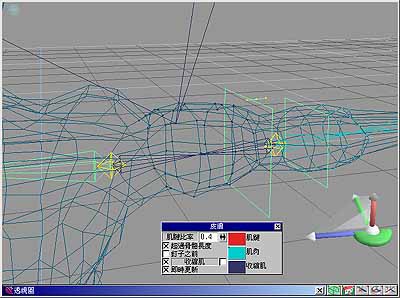

編輯肌腱在前面的 "編輯肌肉" 的模式下,再按下滑鼠右鍵就變為 "編輯肌腱" 的模式,相當於使用 "編輯肌腱" 的工具按鈕,如圖 8;在 "編輯肌腱" 按鈕上按下滑鼠右鍵可開啟 "皮膚" 面板,如圖 9 中的 "皮膚" 面板。

|

|

圖 8 : 編輯肌腱工具 |

|

|

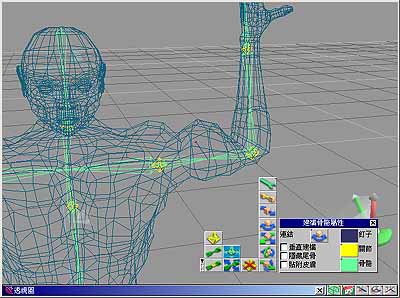

編輯肌腱主要是控制皮膚中肌肉與收縮肌的關係。肌肉是不會變形的,收縮肌是隨著肌肉的運動而變形。操作方式是選擇一個控制點,而其會標示出此控制點二端的皮膚關係,深藍色為收縮肌,淺藍色為肌肉。 在圖 9 中的二塊綠色平面間的位置就是肌腱了。從 "皮膚" 面板中,也可以增加或減少肌腱比率,進而控制肌腱變形的區域大小。 編輯骨骼在前面的 "編輯肌腱" 的模式下,再按下滑鼠右鍵就變為 "編輯骨骼" 的模式,相當於使用 "在皮膚內建構骨架" 的工具按鈕,如圖 10;在 "在皮膚內建構骨架" 按鈕上按下滑鼠右鍵可開啟 "建構骨骼屬性" 面板,如圖 11 中的 "建構骨骼屬性" 面板。

|

|

圖10:在皮膚內建構骨架工具 |

|

|

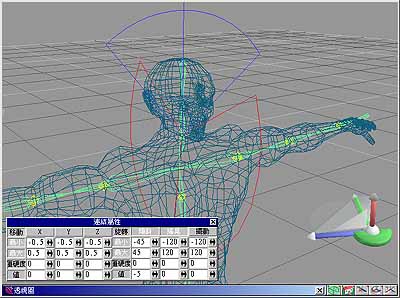

"在皮膚內建構骨架" 這個工具很有意思,若是模型並未建立任何的骨骼,可以使用此工具開始建立骨架;若是已經完成的骨架,選擇此工具則會進入編輯骨骼的模式。 什麼時候會需要編輯骨骼,當骨骼的位置並置於皮膚內,IK 連結點沒有在適當的關節處...等,反正一口氣將整個角色的骨架建立出來,是有不太可能的是,我也不建議各位這樣做,在擺出完美的姿勢前,前置作業還是要做的。 在此處你可以移動分肢或 IK 連結點、新增或刪除連結點、或是加入分肢或 IK 連結點。 編輯自由度在前面的 "編輯骨骼" 的模式下,在 IK 連結點上按下滑鼠右鍵就變為 "編輯自由度" 的模式,相當於使用 "編輯連結工具" 的工具按鈕,如圖 12;在相同的連結點上再次按下滑鼠右鍵,可關閉 "編輯自由度" 的模式,回到 "編輯骨骼" 模式。 在 "編輯連結工具" 按鈕上按下滑鼠右鍵可開啟 "連結屬性" 面板,如圖 13 中的 "連結屬性" 面板。隨著你所編輯的 IK 控制點,其會顯示出自由度的圖示,同時 "連結屬性" 面板也會顯示該 IK 控制點的自由度的參數。可以從此面板調整自由度的參數及增加自由度的軸向等設定。

|

|

圖 12 : 編輯連結工具 |

|

|

本處所說明的範例為使用貼上皮膚的骨骼系統為例,若是一般的組合物件使用反向關節連結的話,按下滑鼠右鍵所進入的編輯模式中,因為其並沒有皮膚的關係,所以並不會有 "編輯肌肉" 及 "編輯肌腱" 二模式;而是直接進入編輯骨骼的模式。

|

|

|

|

|

|

作者:猶他茶壺 |

|